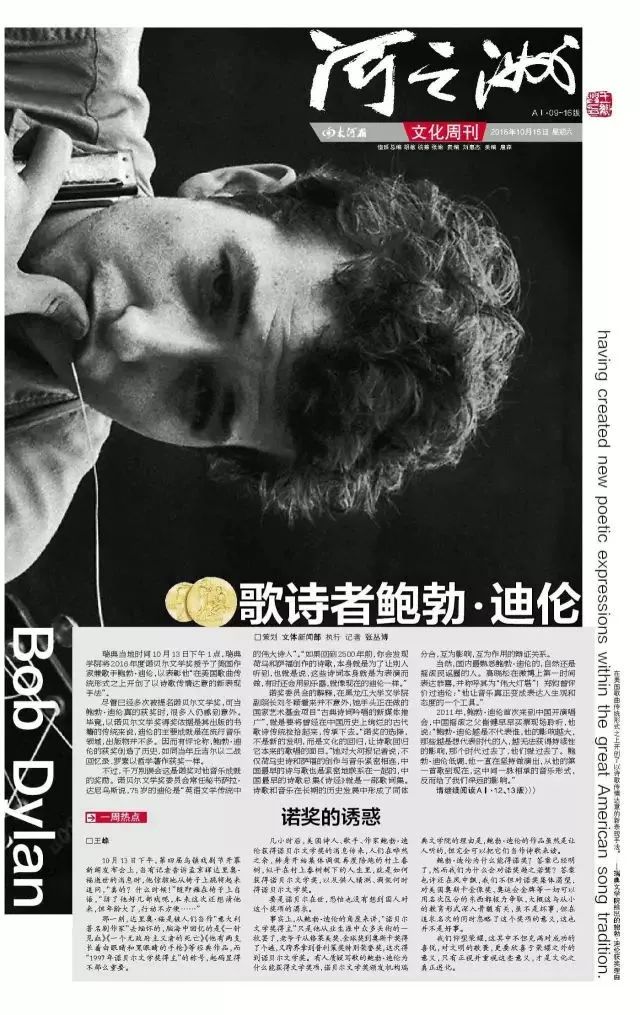

第8期丨歌诗者鲍勃·迪伦

大河报·大河客户端记者 张丛博

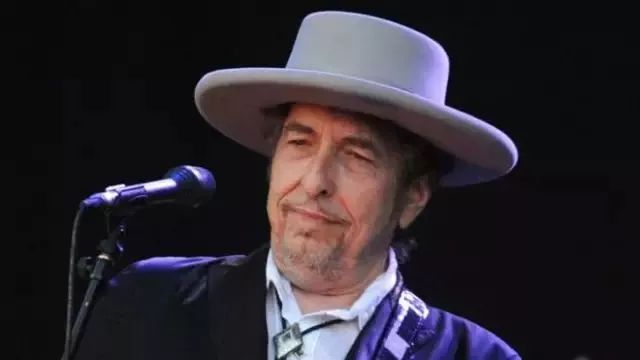

瑞典当地时间10月13日下午1点,瑞典学院将2016年度诺贝尔文学奖授予了美国作家兼歌手鲍勃·迪伦,以表彰他“在美国歌曲传统形式之上开创了以诗歌传情达意的新表现手法”。

尽管已经多次被提名诺贝尔文学奖,可当鲍勃·迪伦真的获奖时,很多人仍感到意外。毕竟,以诺贝尔文学奖得奖依据是其出版的书籍的传统来说,迪伦的主要成就是在流行音乐领域,出版物并不多。因而有评论称,鲍勃·迪伦的获奖创造了历史,如同当年丘吉尔以二战回忆录、罗素以哲学著作获奖一样。

不过,千万别误会这是诺奖对他音乐成就的奖励。诺贝尔文学奖委员会常任秘书萨拉·达尼乌斯说,75岁的迪伦是“英语文学传统中的伟大诗人”。“如果回到2500年前,你会发现荷马和萨福创作的诗歌,本身就是为了让别人听到,也就是说,这些诗词本身就是为表演而做,有时还会用到乐器,就像现在的迪伦一样。”

诺奖委员会的解释,在黑龙江大学文学院副院长刘冬颖看来并不意外,她手头正在做的国家艺术基金项目“古典诗词吟唱的新媒体推广”,就是要将曾经在中国历史上绚烂的古代歌诗传统捡拾起来,传承下去。“诺奖的选择,不是新的发明,而是文化的回归,让诗歌回归它本来的歌唱的面目。”她对大河报记者说,不仅荷马史诗和萨福的创作与音乐紧密相连,中国最早的诗与歌也是紧密地联系在一起的,中国最早的诗歌总集《诗经》就是一部歌词集。诗歌和音乐在长期的历史发展中形成了同体分合,互为影响,互为作用的辩证关系。

当然,国内最熟悉鲍勃·迪伦的,自然还是摇滚民谣圈的人。高晓松在微博上第一时间表达恭喜,并称呼其为“伟大灯塔”!郑钧曾评价过迪伦:“他让音乐真正变成表达人生观和态度的一个工具。”

2011年,鲍勃·迪伦首次来到中国开演唱会,中国摇滚之父崔健早早买票现场聆听,他说:“鲍勃·迪伦越是不代表谁,他的影响越大,那些越是想代表时代的人,越无法获得持续性的影响,那个时代过去了,他们就过去了。鲍勃·迪伦低调,他一直在坚持做演出,从他的第一首歌到现在,这中间一脉相承的音乐形式,反而给了我们深远的影响。”

他“像一块滚石”一样,向着自我的方向冒险奔突

一个人要仰望多少次

才能看见天空

一个人要有多少只耳朵

才能听见人们的悲泣

要牺牲多少条生命

才能知道太多的人已经死去

答案啊 我的朋友 在风中飘

答案它在这风中飘

——《答案在风中飘》

鲍勃·迪伦的获奖,不是距离诺贝尔文学奖初衷更远,而是更近。因为阿尔弗雷德·诺贝尔在遗嘱中提到文学奖时只留下了一句话,“颁给在文学创作方面作出具有理想倾向的最佳创作人”。瑞典学院常务秘书长莎拉·丹纽尔坦言,他们也不确定其中的关键词到底指的是“理想化的、理想主义的”(idealistic),还是“完美的、理想的”(ideal),“不过诺贝尔认为,作家的写作方向必须符合这一点”。显然,鲍勃·迪伦便是如此。如同他最出名的歌曲之一《像一块滚石》一样,迪伦用带有理想主义的风格,满身棱角,永不停驻地滚动,向着远处那个叫作自我的方向冒险奔突。

迪伦出生的1941年,二战在欧洲正打得如火如荼。当他10岁时,找到了父亲的一把木吉他。一天,迪伦打开唱机,上面刚好放着一张乡村音乐唱片。从此之后,他的生活打上了民谣的烙印。

1961年,20岁的鲍勃·迪伦从明尼苏达州退学,独自到了纽约。由于迷恋英国诗人迪伦·托马斯,于是他干脆将本名罗伯特·齐曼默改成了这个早已传遍世界的艺名。

一开始,迪伦在一个叫做“民谣中心”的小酒吧谋生,不久后,他到著名的“煤气灯”酒吧演出,那里经常举行诗歌朗诵会。1962年,迪伦推出了处女作专辑《Bob Dylan》。

迪伦在他寄居的家中走入一间黑暗的房间,那里从地板到房顶都是书籍。“我拧开灯,这地方强有力地把文学呈现在你眼前,让你目瞪口呆。”那里有果戈里、巴尔扎克和雨果,还有他最喜欢且读得最多的拜伦、雪莱和爱伦·坡,他甚至背下了爱伦·坡的诗歌《钟》,并在吉他上拨弄着给它配了曲。

随后,迪伦开始阅读越来越长的诗,“我开始往脑子里塞进各种深刻的诗歌,这就好像我拉着一辆空车走了很久,现在开始往里面填东西,就必须用更大的力气去拉它。我感觉我正在从落后的牧场走出来了”。

1963年的华盛顿大游行上,马丁·路德·金在数以万计的游行者面前说出了自己的“我有一个梦想”。当时,迪伦与众多知名歌手联袂出席,并现场合唱《答案在风中飘》。

这次游行演出,让迪伦一夜成名了。同年他发行第二张专辑《自由驰骋》。1965年的专辑《重返61号公路》被称为美国民谣史上的里程碑,其中的单曲《像一颗滚石》再度成为很多人心目中的经典。

迪伦那种诗歌般的歌词,击中了那个时代的精神内核,瞬间引发出无穷的能量和魅力,甚至被称为“时代良心”。然而,迪伦却感到自己被某种东西绑架了,他开始对这些强加在自己头上的命名恼怒了。

魔幻的上世纪60年代过去后,他开始了这接下来30年间的一次次音乐冒险之旅,从爵士到乡村又到民谣再到蓝调或其他,他始终没有一次是愿意重复此前的自己。

1996年,在美国著名诗人艾伦·金斯堡的大力举荐下,迪伦被诺贝尔奖首次提名。诺贝尔奖委员会对他的评价是:“他把诗歌的形式以及关注社会问题的思想融入到音乐当中,这一点就足以获得诺贝尔的关注。他的歌充满激情地表达了对民权、世界和平、环境保护以及其他严重的全球问题的关注。”在2008年, 67岁的鲍勃·迪伦获得了普利策特别褒扬奖,成为第一位得到普利策奖的摇滚歌手。

十多年前,鲍勃·迪伦将他的创作进行归纳,出了一本《歌词:1962-2001》。这既表明他诗人的那一面,也证明其创作力是持久的,并且依然秉持着抗议精神。2004年,迪伦出版了唯一一本回忆录,被评论家与杰克·凯鲁亚克的《在路上》并列,看作美国文化史上的大事件。

在这本书中,鲍勃·迪伦道出了自己最真实的想法:“无论是过去还是现在,我不属于任何人。但最大的麻烦是媒体总把我当成话筒、发言人,甚至是一代人的良心。这太可笑了。我所做过的就是唱歌,这些歌直截了当,表现了巨大的崭新现实。据说替整整一代人发出了声音,但我和这代人基本没什么相似之处,更谈不上了解他们,并大声地表达过任何人的观点。我的命运就是随遇而安,这与代表任何一种文化毫不相干。真实地面对自己,这才是最重要的事。”

他用如此的热情、怜悯和深邃的眼光回顾往昔的岁月

我来到那漫游者的墓穴,

长久伫立在它的边上,

我听到一个低低的声音说:

孤身睡眠在这里多么惬意。

风雨连绵,雷声不绝,

仿佛团聚一样喧嚣,

但我的情感平静,灵魂静憩,

把眼睛上的泪水全部擦去。

——《漫游者》

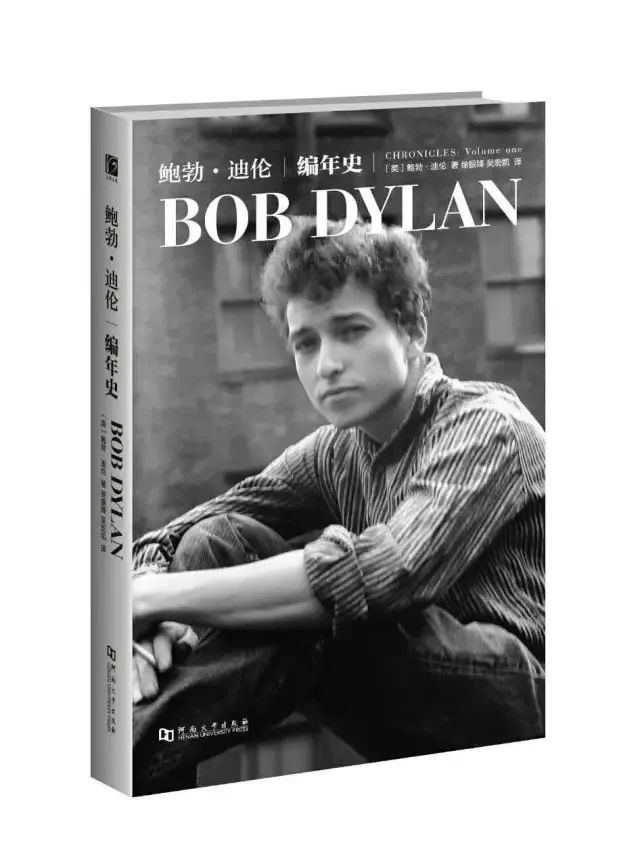

诺奖的消息公布后,让很多“押宝”的国内出版商有些失望,因为关于鲍勃·迪伦的书,国内已出版的只有三本,其中有两本还是别人撰写的传记,唯一一本中文版著作是河南大学出版社出版的《编年史》。梳理鲍勃·迪伦的著作并不麻烦,因为实在屈指可数。一位读者打趣说:“过去谁获诺贝尔文学奖都是赶紧去买几本书,今年看来要改买唱片了。”

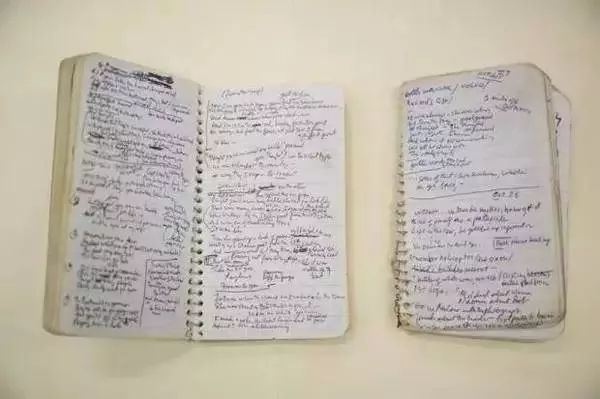

鲍勃·迪伦的手稿

1966年,鲍勃·迪伦地下出版了自己的第一本书《狼蛛》,这是本实验性的散文诗。后来陆续出版了数本书,绝大多数是绘本或与音乐有关,并且数目远没有别人写他的多。最为人熟知的是2004年出版的《编年史》。

这本自传的最早中文译本是《像一块滚石:鲍勃·迪伦回忆录》,由江苏人民出版社2006年出版,目前各大图书电商都已经脱销。2015年,该自传又以《编年史》的书名由河南大学出版社出版。这本书记录了鲍勃·迪伦生命中种种非凡的时刻——初到纽约,签约哥伦比亚,遭遇创作瓶颈,家庭生活片段,点燃灵感火花,打破界限,这位民谣诗人用热情、怜悯和深邃的目光回顾的往昔岁月,将那逝去的黄金年代一幕幕地展现在我们面前。

“刚得知消息时感觉很意外,不过后来细细想来觉得鲍勃·迪伦当之无愧。”河南大学出版社的《编年史》责编王明娟对大河报记者说,她在编辑这本书时,最大的感受是与传统的自传写法迥异,很多自传是平铺直叙,但鲍勃·迪伦是将人生片段打乱来写,有种意识流的感觉,迪伦对很多事物的看法很透,擅长用简单的话语描述一些东西,文笔特别美丽,很多描述让人读后印象深刻,读《编年史》更像是读一部文学作品。

两个版本的自传策划人均为杨全强,他表示,完全没想到十年前出于兴趣做的一本书,竟成为鲍勃·迪伦这位新晋诺奖作家在国内的唯一一本书。回忆起十年前引进《编年史》的经历,杨全强称,当时仅仅是将鲍勃·迪伦音乐类选题出版,这本书最初是作为乐迷收藏推出,上市后销量很好,仅2006年一年就销售了2万册,并在不断加印,共重版了三次。不过,虽然鲍勃·迪伦获奖,但杨全强对于这本书今后的销量并不乐观。

杨全强曾委托版权代理公司跟鲍勃·迪伦联系,希望他能为中文读者写几句话签个名什么的,得到的反馈是,迪伦拒绝干这种事。

杨全强认为,鲍勃·迪伦的创作是“摇滚歌曲中的诗”。“从音乐角度迪伦确实渐行渐远了,但文学诗歌的生命更加长,文字的读者跟音乐听众间需要个代谢与转换的过程,这就是这些年发生的,而诺贝尔彻底把鲍勃·迪伦从音乐人转变成一个文学家了。”

此外,广西师范大学出版社去年出过一本鲍勃·迪伦的传记,作者并非他本人。这本名为《他是谁?探寻真实的鲍勃·迪伦》的作品,以独到的方式展现了迪伦非凡的人生,将迪伦那些隐遁自我的手法层层剥开,显露原貌。

另外一本是英国作家霍华德·桑恩斯写的《沿着公路直行:鲍勃·迪伦传》,由南京大学出版社出版,作者以新的研究成果为基础进行写作,清晰地描绘出鲍勃人生的每一个方面。

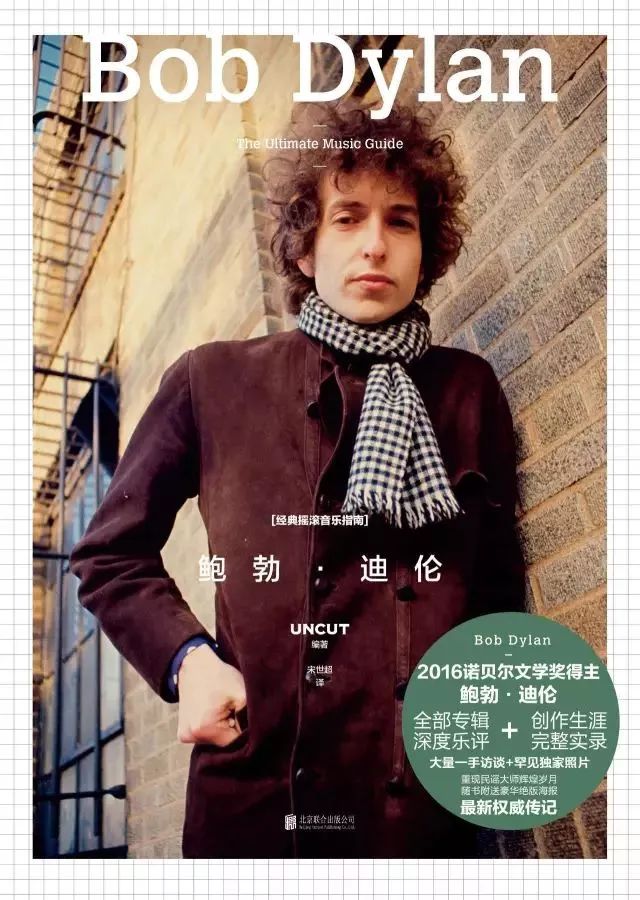

目前,还有多部关于鲍勃·迪伦的书赶着出版。重庆大学出版社要推出其另一本传记《迷途家园》,这本书由他的伯乐、著名乐评人Shelton执笔,迪伦的个人纪录片也是根据此书拍摄的;文化品牌“未读”和“乐童音乐”联合引进、北京联合出版公司出版的《经典摇滚音乐指南:鲍勃·迪伦》也将于近日面世,这是英国权威摇滚音乐杂志UNCUT《经典摇滚音乐指南》系列引进中国大陆的第二本特辑,也是目前国内所有出版物中,关于鲍勃·迪伦音乐创作和专业评价最权威的珍贵读本。

诺奖光环 你会搭诺奖顺风车读书吗?

【书市】 得奖后,鲍勃·迪伦的作品销量同比增长了200多倍

诺贝尔文学奖对图书销售的带动力有多大?大河报记者从亚马逊中国得到的图书销售数据显示,鲍勃·迪伦自10月13日19:00公布后5个小时,其作品销量与前一天同时段相比增长超过200倍,其作品《鲍勃·迪伦编年史》销售排名也快速上升至总榜12名;本届诺贝尔经济学奖得主奥利弗·哈特获奖后其作品《不完全合同产权和企业理论》《现代合约理论》销量与之前同比增长了70倍以上。书市里的“诺奖效应”可见一斑。不过,从往年的诺奖图书销售统计数字来看,并不是所有诺奖作家都能赢得读者普遍青睐,一些作者的作品在诺奖余温消逝后,销量也变得平淡。

亚马逊中国的图书销售数据显示,阿列克谢耶维奇(2015年),其作品销量获奖后一个月比获奖前一个月增长了近74倍;帕特里克·莫迪亚诺(2014年),其作品销量在奖项公布后的一个月内呈现240倍的增长;而艾丽丝·门罗(2013年)作品的销售表现更为突出,她的作品在获奖后一个月销量比获奖前一个月增长了近1500倍。

当当网统计了今年1至9月的历届诺奖得主的作品销量,最广为国人所知的马尔克斯作品的累计销量甚至超过了中国作家莫言,位居榜首。位居第三位的则是去年获奖的白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇。

而从2006年至2015年长线销量来看,莫言、阿列克谢耶维奇和奥尔罕·帕慕克分列三甲。2006年获诺奖后,奥尔罕·帕慕克的代表作《我的名字叫红》曾是年度畅销书。加拿大女作家艾丽丝·门罗的《亲爱的生活》《逃离》等作品和法国作家帕特里克·莫迪亚诺的《暗店街》销量也都位于历年诺奖得主的前列。

10月13日,大河报记者从省新华书店了解到,诺奖作者的作品销量,最畅销的是莫言,他的作品《蛙》《红高粱》一直是书店畅销书。其次是马尔克斯的作品《百年孤独》《霍乱时期的爱情》。而去年的诺奖获得者白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇的作品,则未能进入畅销书之列。

“获诺奖并不一定代表作品就有了销量保证。”省新华书店相关负责人告诉大河报记者,诺贝尔文学奖公布后,他们一般都会安排将得奖作家的作品摆放在书店显眼的位置,但不少诺奖得主的作品刚开始会因“诺奖效应”兴起一阵购买热,之后便逐步冷却下来,虽然大部分都会成为常销书,经常会有读者购买,但也不乏有一些诺奖作家被读者遗忘。

当当网诺奖得主销量排行榜(2006~2015年)

1、[中]莫言 2012年诺奖得主

2、[白俄]S.A.阿列克谢耶维奇 2015年

3、[土耳其]奥尔罕•帕慕克 2006年

4、[加拿大]艾丽丝•门罗 2013年

5、[法]帕特里克•莫迪亚诺 2014年

6、[英]多丽丝•莱辛 2007年

7、[秘鲁]马里奥•巴尔加斯•略萨 2010年

8、[德]赫塔•米勒 2009年

9、[瑞典]托马斯•特朗斯特罗姆 2011年

10、[法]勒•克莱齐奥 2008年

今年1~9月诺奖得主销量排行榜

1、[哥伦比亚]加夫列尔•加西亚•马尔克斯 1982年

2、[中]莫言 2012年

3、[白俄]S.A.阿列克谢耶维奇 2015年

4、[日]川端康成 1968年

5、[土耳其]奥尔罕•帕慕克 2006年

6、[加拿大]艾丽丝•门罗 2013年

7、[俄/美]约瑟夫•布罗茨基 1987年

8、[美]欧内斯特•海明威 1954年

9、[英]V.S.奈保尔 2001年

10、[智利]巴勃鲁•聂鲁达 1971年

亚马逊中国今年1~8月诺奖得主作品排行榜(2000年-2015年)

1.《二手时间》,斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇

2.《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情》,斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇

3.《公开的秘密》,艾丽丝·门罗

4.《切尔诺贝利的悲鸣》,斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇

5.《丰乳肥臀》,莫言

6.《我脑袋里的怪东西》,奥尔罕·帕慕克

7.《蛙》,莫言

8.《锌皮娃娃兵》,斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇

9.《我的名字叫红》,奥尔罕·帕慕克

10.《酒国》,莫言

【读者】 诺奖只是提供了一个“阅读引子”而已

自己喜欢就好

□任瑜(文学博士)

每年到了这个时候,“诺贝尔奖”就成了各种媒体上的热门词,这一现象即便不能说明诺贝尔奖的重要性,至少也说明了它的被关注度。而在诺贝尔奖的诸多奖项中,最为大众所关心的,应该就是文学奖了。每一年的诺贝尔文学奖公布之后,都会引起一阵对获奖者及其作品的热议,有人赞叹,有人欣喜,有人惋惜,有人不以为然,当然,也有人——可能还是占大多数的人,不过是默默地了解一下获奖作家的情况,再购买一两本这位作家被公认的“代表作”,认真地,或者,随意地看一看,也有可能放在书架上,不看。

我大概就属于这大多数中的一员。作为一个“准专业”的读者,对以前数届的诺贝尔文学奖,我当然是关注的,但很难说这种关注有多少主动成分,又有多少种被动成分。对于我来说,诺贝尔文学奖,当然是有意义的,但在某种层面上,也并没有绝对的价值。说它有意义,是因为,每年的诺贝尔文学奖都会向我们推出一位作家,一位在相当大的程度上值得阅读和关注的作家,而这位作家所构建的文本世界,或者通俗地说,他的文学作品,很有可能将我们引入一个丰富阔大的也许是前所未见的精神世界,在那里包含并展示着有关历史的、现实的、人类的、人性的、族群的等诸多方面的经验和可能、想象和思考。就像是多打开了一扇门或一扇窗,我们由此可以看得更多,也看得更远。这当然是有意义的事。即便是从微观上而言,发现新的值得阅读的作品,无论如何都是好事。我就是因为诺贝尔文学奖而知道的门罗和莫迪亚诺的,也因此阅读了他们的作品,而在阅读了之后,我觉得自己是要感谢诺贝尔文学奖的。

但是,诺贝尔文学奖也只是提供了一个“引子”而已。没有它,我们依然可以遭遇优秀的文学。有不少被诺贝尔奖所遗忘的作家,依然被我们所推崇、所喜爱,依然被我们“手不释卷”。如果仅仅依靠诺贝尔奖来决定或判断自己的阅读,是非常狭隘的,也不免有些可笑。其实,每个人的阅读口味不同,类型偏好不同,认识层面不同,知识需求也不同,诺贝尔文学奖,也许只是对某一些层面的读者非常重要。总之,阅读这种事,自己喜欢就好,与作品有没有获诺贝尔文学奖,并无关系。

追“诺奖 ”

□赵鹏旭(文学硕士)

仅仅向床头堆放的十来本书中寻索,就发现了四本诺贝尔文学奖得主的作品:奥克塔维奥·帕斯的《帕斯选集(上卷)》(1990获奖),约瑟夫·布罗茨基的《悲伤与理智》(1987获奖),阿列克谢耶维奇的《二手时间》和《锌皮娃娃兵》(2015获奖)。

一个同学告诉我,帕特里克·莫迪亚诺在2014年获得诺贝尔奖之前,国内研究他作品的人寥寥无几,获奖之后,对他的研究出现了一波高潮。当然,这个同学同样是因为诺贝尔奖,才认识这个作品中满是迷团的法国人。

我对诺贝尔文学奖获奖作品的关注经历了一个从无意到有意的过程。起初,是在阅读的书中无意发现了“诺贝尔文学奖获得者”的字眼,有鉴于这些书的高品质,开始有意循着诺贝尔的线索,去寻找处于同一文学高度的其他作品。获奖作品很少让人失望,这也是我多年来持续关注诺奖,每年都购买、阅读获奖者作品的原因。不管2016年获奖的是谁,我都会至少买一本他(她)的作品。

有时我也会怀疑,这种追逐诺奖热潮的阅读行为是否可取,这会不会造成视野的偏狭。当然,它当然会,它使全世界读者的目光都聚焦在一位作家身上,至少是在一段时间之内。如果只盯着诺贝尔文学奖,就会错过陀思妥耶夫斯基,错过卡夫卡,错过米兰·昆德拉,错过许多在诺奖之前就诞生的伟大作家们。然而,如果对诺奖作品的阅读是认真的,是在喧嚣的舆论中真正专注于作品,那么几乎可以肯定,在阅读中锻炼出的眼光必然也会被陀思妥耶夫斯基、卡夫卡吸引。诺贝尔不会让我们错过任何不该错过的作者,不管他有没有获奖。

阅读是件非常私人的事,它当然与奖项无关,甚至与作者无关,而只是个人的精神历险。2006年,奥尔罕·帕慕克获奖,作品大热,我在这股热潮中买了一本《我的名字叫红》,一个人在教室里埋头读,甚至忘掉了身边人的存在。当然,也有几部作品,如果不是因为作者戴上了诺贝尔奖章,我是无论如何读不下去的。2002年的获奖者凯尔泰斯·伊姆莱,他的作品《惨败》、《英国旗》中,几乎每一个句子都包含多个表示意义转折的破折号;2008年,勒·克莱齐奥的《诉讼笔录》同样难读,必须抑制住时常涌起的把书丢到一边的冲动才能读下去。我得承认,他们二人的作品我至今也没有读懂。然而那却并非糟糕的阅读体验。当我强迫自己读一本看不懂的书时,偶尔我会感到,自己在接近比浮在文字表面的故事更深刻的迷。

一只饱受诺奖作品滋养的“蚕”

□暗香(作家、编剧)

打小起,我的身体里就隐藏着一只贪婪的小蚕,不食桑叶,却需用书供养。

我记得很清楚,那是一个秋雨绵绵的下午,由于家里的书都被我“蚕食”光了,放学后我背着书包直接进了小镇书店。书架上和我差不多高的位置的书早已被我“啃”了个遍,高处的又够不着,我的目光便溜着下面的两排摸过去,那本《老人与海》就这样闯进了我的视野。仅翻看了几页,我的眼睛就像被强力胶粘住了,怎么也撕扯不开。

我被那个叫桑提亚歌的老渔夫吸引了,我被那个叫马诺林的小男孩吸引了,我被那只大马林鱼吸引了……书中的文字像一行行强有力的吸盘,牢牢地吸住了我的灵魂和肉体,让我无法挪动分毫,直到售货员阿姨拿着鸡毛掸子“乒乒乓乓”地敲书架,提醒她要下班了,我才不得不忍痛割爱。

那时候我还不知道“诺贝尔奖”为何物,但记住了海明威,记住了那句大名鼎鼎的“人不是为失败而生的,一个人可以被毁灭,但不能被打败”。

那周的周记作业里我写道——我要做第二个海明威,将来当个大作家。老师的批语是一串陌生的“桑叶”——《老人与海》是海明威获得诺贝尔文学奖的作品。想成为“大作家”的志向很好,推荐你读读川端康成的《雪国》、安赫尔•阿斯图里亚斯的《玉米人》、肖洛霍夫的《静静的顿河》、马尔克斯《霍乱时期的爱情》……当然这些不是让你现在就读完,一些书在你有了一定的人生阅历后才能读懂。

由此,诺贝尔文学奖第一次隆重地在我的人生舞台上登台。我想尽一切办法去寻觅来,或饕餮大嚼,或细细品尝。书是我的瘾,诺奖的书更是能解我饥渴之瘾的美味桑叶。我的人生,借由获得诺奖作品的舟船而越划越远,也越来越宽泛,如涸鱼回到海洋,如落网的鸟儿飞返森林。

多年后,我没能成为“海明威”,却按自己的心愿成了一名作家和编剧。当我用文字编织着他人的悲欢离合时,当年吞噬的那些书就变成了“丝”,借由我手中的笔一点点吐纳出来。

来源:大河客户端 编辑:侯昺昊

参与讨论